「ねこですよろしくおねがいします」

― 名を変えても、その本質は変わらない ―

"What's in a name? That which we call a rose

By any other name would smell as sweet."

『ロミオとジュリエット』 第2幕 第2場

名前が違っても、バラは同じ香りがする。

――黒猫にも、同じことが言えるだろう。

その毛並みも、歩く姿も、古代から変わっていない。

変わったのは、黒猫を見つめる人間である。

神の使いとしての黒猫

古代エジプトにおいて、黒猫は家庭と生命を守る女神バステトの象徴だった。

家庭を豊かにし、病を退ける守護の存在。

神殿には黒猫の像が並び、奉納や弔いの儀礼まで整っていた。

夜に輝く瞳やしなやかな動きは、神聖さと力強さの表れだった。

この時代、黒猫は畏敬の対象であり、「不吉」などという概念すらなかった。

魔女の影に隠された黒猫

ところが中世ヨーロッパに入り、情勢は一変する。

キリスト教が広がり、異教の風習や自然信仰が「悪魔的」と再定義された。

その中で、夜行性で人に懐きにくい黒猫は魔女の使い魔(familiar)とされ、

悪魔と通じる存在とみなされた。

「黒い=闇」「夜=悪」「独立した存在=危険」という連想は、

社会が“見えないもの”を恐れる心理の裏返しだった。

そして、魔女狩りの時代に黒猫はその象徴となった。

不確かな噂や宗教的偏見が、無垢な動物を「不気味な存在」に変えたのである。

迷信と逸話の狭間

中世ヨーロッパでは、黒猫にまつわる数多の逸話が生まれた。

その中でもよく知られているのが、「猫が迫害された結果、ネズミが増え、ペストが流行した」という物語である。

人々が黒猫を“悪魔の使い”として恐れ、次々に殺したために、

疫病を運ぶネズミが繁殖し、結果として黒死病が猛威を振るった――そんな筋書きだ。

しかし実際には、これを裏付ける史料はほとんど存在しない。

猫が一部の地域で嫌悪や迫害の対象となった記録はあるものの、

それがペスト拡大の直接要因となったという確かな証拠は乏しい。

この因果関係は、歴史的事実というより後世の寓話的脚色に近いと考えられている。

それでもこの逸話が今なお語り継がれるのは、そこに人間の心理的な真実が潜んでいるからだ。

人は見えない恐怖に直面したとき、理解の及ばない災厄を「わかりやすい敵」に置き換えようとする。

複雑な現実を単純な物語に還元し、

恐れの矛先を外に定めることで、不安を一時的に“制御できた気になる”のだ。

人々は自らが生み出した恐怖を黒猫に押しつけ、

やがてその報いのようにペストが蔓延すると、

今度はその災厄の責任さえも黒猫に擦り付けようとした。

神秘と幸運の狭間

そして近代以降、黒猫のイメージは再評価されていく。

アメリカでは「黒猫が家に入ると幸運が訪れる」という地域伝承もあり、

海上では船乗りたちが「黒猫を乗せると航海が安全になる」と信じていた。

黒猫は不吉の象徴であると同時に、守護と繁栄のしるしとしても受け取られるようになった。

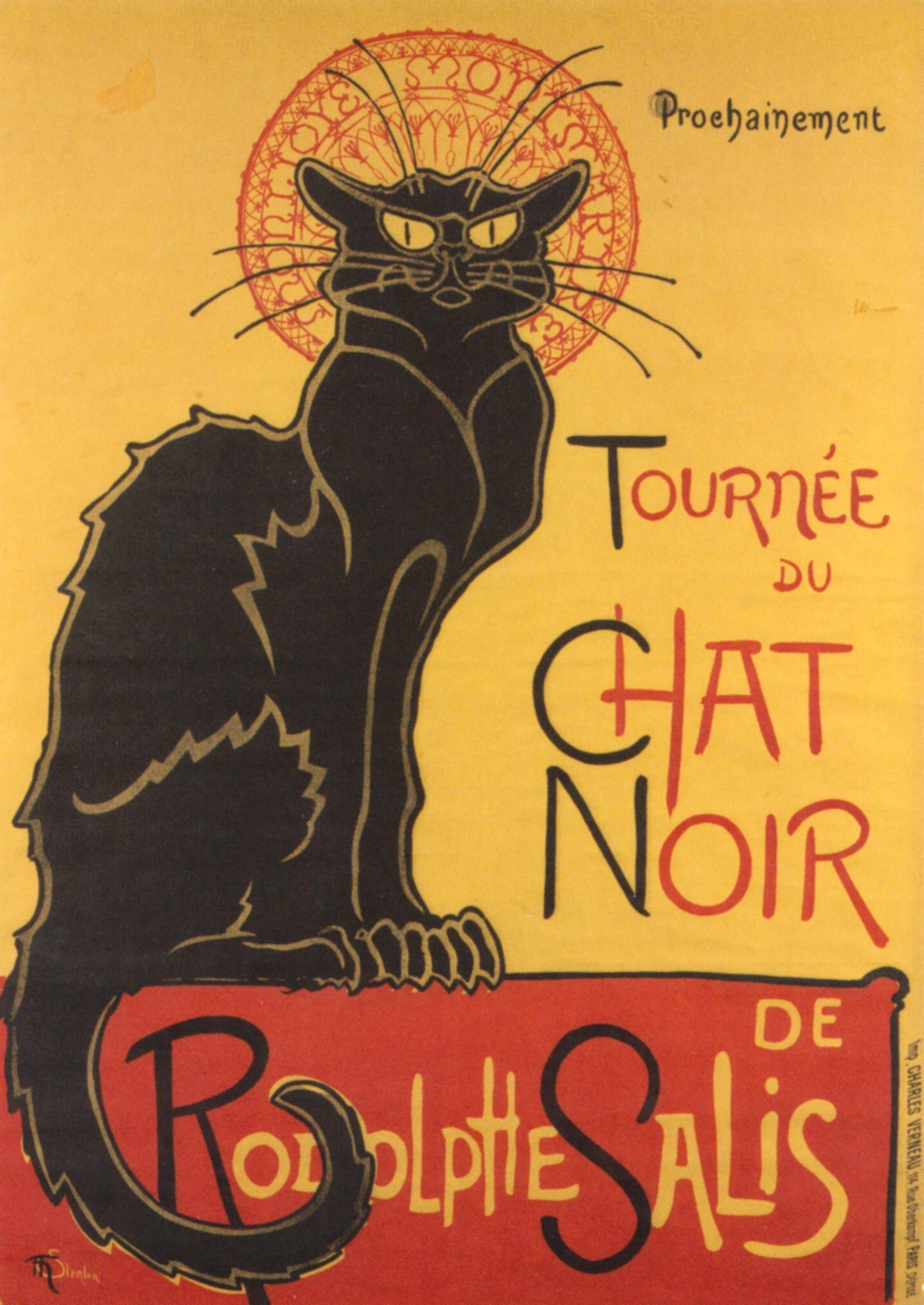

やがて19世紀末から20世紀にかけて、黒猫は芸術とファッションの世界で独自の地位を得る。

フランス・モンマルトルのキャバレー「ル・シャ・ノワール」のポスターは、

退廃と自由、夜と芸術を象徴するアイコンとしてパリ文化を彩った。

黒という色が持つエレガンスや神秘性が、黒猫の輪郭をより際立たせたのだ。

現代においてもその存在感は衰えていない。

美術館やファッション、広告のモチーフとして黒猫は頻繁に登場し、

そのシルエット一つで“夜の静寂”“孤高の知性”“見えない力”といった概念を想起させる。

かつての恐怖の象徴は、いまや洗練と美の象徴へと変わった。

認識を操るという危うさ

こうして振り返ると、黒猫を取り巻く物語は、常に情報の力によって形づくられてきた。

宗教、噂、メディア――それらが放つ言葉やイメージが、

同じ存在を「神」とも「悪魔」とも描き分けてきたのだ。

どんな時代にも、物語を操作できる者が現実の意味を塗り替える。

黒猫は、その構図の犠牲者であり、同時に証人でもある。

黒猫がいる。

黒猫の目は光を反射して輝くだけ。

そこに何を見るかは人間の心が決める。

黒猫は変わらない。

変わるのは、いつの時代も人間の認識なのだ。

そしてその認識を左右するのは、「情報」である。

静かな瞳で夜に溶け込む黒猫は、

人間が作り上げる物語を、黙って見つめ続けている。