ホロコースト

1945年1月27日、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所はソ連軍によって解放された。

それは戦争の一局面であると同時に、人類がどこまで残酷になり得るかを、否定しようのない形で突きつけられた瞬間だった。

この日が後に「国際ホロコースト記念日」と定められた。

忘却が、同じ過ちを呼び戻すことを、人類はすでに知っていたからだ。

この体験を、内側から記録した書物がある。精神科医ヴィクトール・E・フランクルの夜と霧だ。

フランクルは収容所の中で、人間が極限状況に置かれたとき、何を失い、何を最後まで手放さないのかを観察した。

彼が見たのは、肉体の強さや知性の高さではなく、「意味を見出せるかどうか」が生死を分けるという現実だった。

優生学という「科学の仮面をかぶった思想」

ホロコーストの背景には、優生学思想があった。

特定の人種や遺伝的特徴を「劣っている」と定義し、排除することを合理化する思想だ。それは当時、科学の言葉をまとっていた。

数値、分類、統計。客観性を装うことで、暴力は正当化された。

だが現代の科学は、その前提を完全に否定している。

ヒトゲノム計画以降、膨大な遺伝子データが解析された結果、人類のDNAは99.9%以上が共通であることが明らかになった。

いわゆる「人種差」に相当する遺伝的差異は、全体から見れば微々たるものでしかない。

皮膚の色、髪質、体格。

それらは環境への適応の結果であり、「種の違い」を示すものではない。生物学的に見れば、人類は驚くほど均質な存在だ。

ビッグデータが示す「差の小ささ」

さらに現代では、DNAデータだけでなく、健康、知能、行動、疾病リスクに関するビッグデータが蓄積されている。

そこから導かれる結論も一貫している。

集団間の平均差より、個人差の方がはるかに大きい。

ある集団を一括りにして優劣を語ることは、統計的にも意味を持たない。

優生学は科学ではなく、科学を利用した物語だった。

そのことは、いまやデータそのものが証明している。

それでも、人は「差」を壁にする

では、科学的に否定されたはずの人種という概念は、なぜ今も力を持ち続けるのか。

フランクルが『夜と霧』で描いたのは、人間が「自分は誰か」という意味を失わないために、他者との境界を求めてしまう姿だった。

私たちは、微々たる差を、あたかも越えられない断絶であるかのように扱う。

それは事実ではなく、恐れから生まれる。理解できないもの、不安なものに名前を与え、距離を取ることで、自分を守ろうとする。

だがその境界線は、時に壁になる。

アウシュヴィッツは、その壁がどこまで高くなり得るかを示した場所だった。

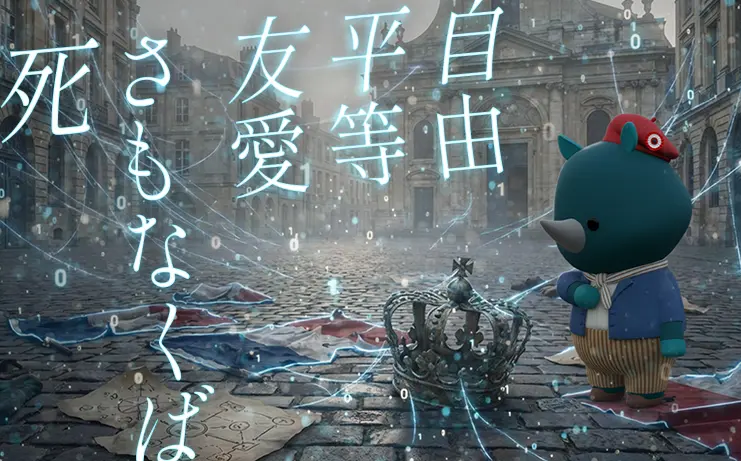

人種は壁を越えるのか、それとも壁を作るのか

ビッグデータと遺伝学は、壁を壊す材料を十分に提供している。

人類がほぼ同一の存在であることは、すでに証明されている。

それでも壁が残るとすれば、それは科学の問題ではない。

意味づけの問題だ。

フランクルは、意味を見失った社会が、いかに容易く他者を「無意味な存在」に変えてしまうかを示した。

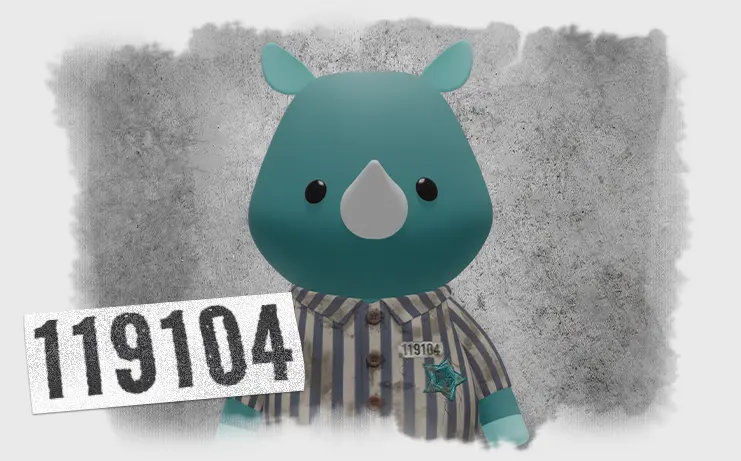

119104とはナチスがフランクルの存在を無意味なものかえるためにつけた収容者番号である。

人種という言葉が、理解への架け橋になるのか、それとも排除の道具になるのかは、私たちがどの意味をそこに込めるかにかかっている。

記憶するという行為の意味

1月27日は、過去を悼む日であると同時に、現在を問い直す日でもある。

優生学の誤りは、過去の失敗として片付けられるものではない。

科学が進み、データが揃ったいまこそ、私たちは改めて問われている。

この微々たる差を、私たちは「多様性」として受け取るのか。

それとも、再び「種の違い」という幻想に変えてしまうのか。

人種は壁を越えるのか。

それとも、さらに大きな壁を作るのか。